🦷 咀嚼(そしゃく)とは ― 「噛むこと」は脳と身体のリズムを整える行為

食事のとき、私たちは無意識に「噛む」動作を繰り返しています。

しかし、この“咀嚼(そしゃく)”という動作は、ただ食べ物を細かくするだけではありません。

実は、咀嚼は 脳・神経・筋肉・内臓 が連携して働く、

とても高度で全身的な「運動システム」なのです。

🔹 咀嚼を支える3つの基本機能

咀嚼は、次の3つの機能が組み合わさった複合的なシステムです。

1️⃣ 末梢効果器系

歯で食べ物を噛み砕き、唾液腺から唾液を分泌する仕組み。

2️⃣ 感覚入力系

硬さ・温度・味・質感など、口の中の刺激を感知する神経の働き。

3️⃣ 中枢神経系

脳幹や大脳皮質が、受け取った感覚情報を処理し、筋肉に運動指令を出す。

この3つが絶妙なタイミングで連動することで、

「噛む」という動作がスムーズに行われています。

つまり、**咀嚼とは脳と身体をつなぐ“リズム運動”**なのです。

🧠 咀嚼中枢と脳の関係

咀嚼運動をコントロールするのは「脳幹」に存在する咀嚼中枢です。

この中枢は、呼吸や歩行と同じように“リズム形成機構”を持っています。

つまり、「噛む」という行為は、

意識的に始めたり止めたりできる一方で、

自動的にリズムを刻み続ける「半自動運動」でもあります。

この咀嚼リズムは、

姿勢・呼吸・嚥下(えんげ)・表情筋の動きなどとも深く連携しており、

身体全体の協調性を保つための重要な役割を担っています。

🍎 咀嚼がもたらす生理的・心理的効果

咀嚼には、以下のような多くの恩恵があります。

【生理的効果】

・唾液の分泌を促し、消化を助ける

・口腔内を清潔に保ち、虫歯や歯周病を防ぐ

・脳の血流が促進され、覚醒度が高まる

・顎や頸部の筋肉が協調し、姿勢の安定に寄与する

【心理的効果】

リズミカルな咀嚼運動は「セロトニン神経」を活性化し、

“幸せホルモン”とも呼ばれるセロトニンの分泌を促進します。

セロトニンは自律神経を整え、

イライラやストレスを和らげ、心の安定をつくる神経伝達物質。

つまり、「噛むこと」自体が、心のバランスを整える自然療法なのです。

💡 咀嚼と姿勢・呼吸のつながり

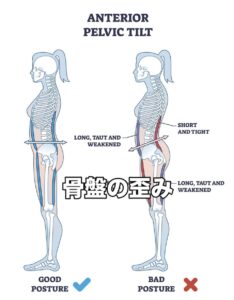

噛むときの筋活動は、顎だけでなく首・肩・体幹にも波及します。

これは、脳幹を介して姿勢制御系や呼吸リズム中枢と連動しているためです。

たとえば、

・噛み合わせが乱れると頸部の筋バランスが崩れ、姿勢に影響する

・咀嚼が弱いと呼吸筋や嚥下筋の連携が乱れ、呼吸が浅くなる

といったことが起こります。

逆に言えば、

**正しい咀嚼は姿勢・呼吸・安定感を整える“神経的トレーニング”**でもあります。

🌿 「よく噛む」ことが脳を目覚めさせる

現代人は柔らかい食べ物を選びがちで、

咀嚼回数は戦前の日本人の半分以下ともいわれています。

しかし、噛む回数が減ると脳への刺激も減り、

集中力・感情・体の安定にまで影響します。

一口でいいので、30回を目安にゆっくり噛む。

このリズムこそが、あなたの脳を活性化させ、

心身のバランスを整える大切な「日常リハビリ」なのです。

🪷 まとめ

噛むことは、

✔ 食べるための動きでありながら

✔ 脳と身体をつなぐ感覚運動であり

✔ 心を整えるリズム運動でもある

“咀嚼”は、まさに生命のリズムそのものです。

今日の食卓で、

一口ごとに「噛む」「味わう」「感じる」を意識してみてください。

それだけで、脳が目覚め、心が整い、体が軽くなるのを感じるはずです🌸